Selon le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres se rendra le 31 août 2019 en République Démocratique du Congo. Il est attendu dans la région du Kivu pour échanger avec des survivants et des personnels soignants, avant de s’entretenir à Kinshasa avec le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi.

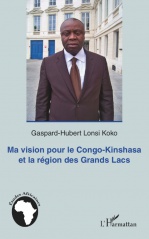

Tout justement, à propos de la présence onusienne dans la région des Grands Lacs africains, Gaspard-Hubert Lonsi Koko sortira très bientôt un essai intitulé À quoi servent les Nations Unies au Kivu ? Un brûlot qui risque de faire retourner plus d’un à New York, Washington, Paris, Bruxelles, Londres, Pékin, Moscou, Tokyo, Addis-Abeba, Kinshasa, Bujumbura, Kigali, Kampala… Depuis son lieu de vacances, en Île de Ré en France, l’auteur a accepté de répondre à nos questions.

Pourquoi cet ouvrage sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en RDC, Monusco en sigle ?

Il est logique que l’on essaie de comprendre le véritable rôle de la Monusco, ou de faire le bilan sur une mission de maintien de la paix dans un pays qui ne cesse d’être en proie aux catastrophes sanitaires, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, au pillage des ressources naturelles... Je rappelle que la Monusco intervient en RDC comme bras armé d’une organisation internationale. Dès lors qu’elle agit au nom de tous les humains, d’aucuns sont en droit de se faire une idée sur son action.

Quel est, alors, ce bilan ?

« Vingt ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. » Ce constat a été fait par l’ancien président congolais, en l’occurrence Joseph Kabila, le 25 septembre 2018 devant l’Assemblée annuelle des Nations Unies. Quant au président ougandais, Yoweri Museveni, n’a-t-il pas déclaré à Dar es Salaam en qualité de président de la CIRGL[1] lors du sommet des pays membres de la SADC[2], que la Monusco restait « une grande honte » qui se livrait « à une sorte de tourisme militaire » ? « Autant d’hommes en uniforme et ils ne faisaient que s’asseoir sur les problèmes ! », s’est-il permis de préciser.

Quand deux chefs d’État en exercice, directement concernés par les tristes événements en cours dans la région des Grands Lacs africains, qualifient la Monusco d’agence de voyage pour des touristes hyperarmés, dont le bilan n’est pas concluant, on ne peut que se poser la question sur les véritables raisons de la présence des Nations Unis en RDC. Quand on se réfère à la dramatique situation qui perdure dans la région du Kivu, alors que la mission onusienne y est présente depuis 1999, on ne peut agir comme si tout allait à merveille en ce bas monde. Fermer les yeux face à plus de 10 millions de morts congolais et plusieurs milliers de femmes et filles violées, sans compter que centaine d’homme, cela revient à cautionner avec cynisme le pillage des ressources naturelles de la RDC et le viol des droits fondamentaux de la personne. Cela signifie que l’on encourage ceux qui, sans aucun état d’âme, commercialisent et exploitent les minerais de sang. Le Conseil de sécurité devrait donc tirer les conclusions, s’agissant des opérations de maintien de la paix, en vue de la réforme profonde des Nations Unies.

Devrons-nous comprendre que les forces onusiennes ont failli dans la plupart de leurs missions ?

Depuis plusieurs années, les forces armées de maintien de la paix sont intervenues souvent, très mal ou trop tard, mais la charte onusienne leur interdit de se mêler des affaires intérieures des États. De plus, à cause d’une passivité trop excessive, elles paraissent moins efficaces sur le terrain où elles interviennent. Cela est sans doute dû au fait que les résolutions votées par les États membres préconisent, par peur du danger, la simple interposition et non le rétablissement du droit, au besoin par la force. En tout cas, aux côtés des forces des grands pays comme les États-Unis, la Russie, la France, ou d’une puissance comme l’Union européenne, les Nations Unies devraient être dotées de moyens militaires permanents ou semi-permanents. Des forces propres aux Nations Unies, composées de quelques dizaines de milliers d’hommes et de femmes par exemple, pourraient être prévues, auxquelles viendraient s’ajouter des milliers de soldats, au cas par cas, en provenance des États membres. Des accords pourraient être passés avec certaines organisations régionales existantes, telles que l’Otan[3], l’Ecomog[4], la SADC...

Quelques pistes de réflexion, s’il vous plaît, s’agissant de la réforme des Nations Unies que souhaite d’ailleurs l’actuel Secrétaire général, António Guterres ?

Il s’agirait de faire des Nations Unies la grande organisation mondiale pacifique, humanitaire et démocratique dont notre planète a forcément besoin. Autre alternative, le volet onusien relatif au maintien de la paix pourrait également être assuré par des forces continentales ou régionales. S’agissant des actions humanitaires et pour plus de crédibilité, cette institution internationale devrait s’appuyer davantage sur les organisations spécialisées comme l’Unesco, l’OMS ou le PNUD, et sur les programmes de fonds comme le HCR[5] et l’OIT[6]. Elle devrait renforcer davantage les missions de l’Unicef[7]. Ainsi pourrait-elle se focaliser sérieusement sur le développement des pays à peine sortis d’une guerre ou dévastés par des phénomènes climatiques ou environnementaux. Dans cette optique, les Nations Unies devraient s’occuper de la réalisation des projets pour lesquels la Banque mondiale ou le FMI[8] ont débloqué l’argent nécessaire au développement. Cela permettrait surtout de mieux se pencher sur l’agenda 2030 pour le développement, le renforcement des « droits de l’Homme » et de la justice internationale, ou encore sur la modernisation des infrastructures et la réforme souhaitée par le Secrétaire général António Guterres.

Comment voyez-vous l’avenir de la RDC avec la cohabitation entre le FCC [9] et le CACH[10] ?

Personnellement, je pense que l’alliance politique entre MM. Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi relève du mariage de la carpe et du lapin. Toutefois, maintenant que la RDC est enfin dotée d’un gouvernement, je souhaite vivement que cette opportunité circonstancielle puisse permettre la meilleure gestion de la chose publique, la sécurisation de la partie orientale de notre pays et le soulagement des millions de vies de nos compatriotes. J’ose espérer aussi que l’opposition politique jouera efficacement son rôle de contre-pouvoir et la société civile veillera au grain en tant que garde-fou.

Propos recueillis par Charlotte Mondo

© Agoravox

Il est logique que l’on essaie de comprendre le véritable rôle de la Monusco, ou de faire le bilan sur une mission de maintien de la paix dans un pays qui ne cesse d’être en proie aux catastrophes sanitaires, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, au pillage des ressources naturelles... Je rappelle que la Monusco intervient en RDC comme bras armé d’une organisation internationale. Dès lors qu’elle agit au nom de tous les humains, d’aucuns sont en droit de se faire une idée sur son action.

Quel est, alors, ce bilan ?

« Vingt ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. » Ce constat a été fait par l’ancien président congolais, en l’occurrence Joseph Kabila, le 25 septembre 2018 devant l’Assemblée annuelle des Nations Unies. Quant au président ougandais, Yoweri Museveni, n’a-t-il pas déclaré à Dar es Salaam en qualité de président de la CIRGL[1] lors du sommet des pays membres de la SADC[2], que la Monusco restait « une grande honte » qui se livrait « à une sorte de tourisme militaire » ? « Autant d’hommes en uniforme et ils ne faisaient que s’asseoir sur les problèmes ! », s’est-il permis de préciser.

Quand deux chefs d’État en exercice, directement concernés par les tristes événements en cours dans la région des Grands Lacs africains, qualifient la Monusco d’agence de voyage pour des touristes hyperarmés, dont le bilan n’est pas concluant, on ne peut que se poser la question sur les véritables raisons de la présence des Nations Unis en RDC. Quand on se réfère à la dramatique situation qui perdure dans la région du Kivu, alors que la mission onusienne y est présente depuis 1999, on ne peut agir comme si tout allait à merveille en ce bas monde. Fermer les yeux face à plus de 10 millions de morts congolais et plusieurs milliers de femmes et filles violées, sans compter que centaine d’homme, cela revient à cautionner avec cynisme le pillage des ressources naturelles de la RDC et le viol des droits fondamentaux de la personne. Cela signifie que l’on encourage ceux qui, sans aucun état d’âme, commercialisent et exploitent les minerais de sang. Le Conseil de sécurité devrait donc tirer les conclusions, s’agissant des opérations de maintien de la paix, en vue de la réforme profonde des Nations Unies.

Devrons-nous comprendre que les forces onusiennes ont failli dans la plupart de leurs missions ?

Depuis plusieurs années, les forces armées de maintien de la paix sont intervenues souvent, très mal ou trop tard, mais la charte onusienne leur interdit de se mêler des affaires intérieures des États. De plus, à cause d’une passivité trop excessive, elles paraissent moins efficaces sur le terrain où elles interviennent. Cela est sans doute dû au fait que les résolutions votées par les États membres préconisent, par peur du danger, la simple interposition et non le rétablissement du droit, au besoin par la force. En tout cas, aux côtés des forces des grands pays comme les États-Unis, la Russie, la France, ou d’une puissance comme l’Union européenne, les Nations Unies devraient être dotées de moyens militaires permanents ou semi-permanents. Des forces propres aux Nations Unies, composées de quelques dizaines de milliers d’hommes et de femmes par exemple, pourraient être prévues, auxquelles viendraient s’ajouter des milliers de soldats, au cas par cas, en provenance des États membres. Des accords pourraient être passés avec certaines organisations régionales existantes, telles que l’Otan[3], l’Ecomog[4], la SADC...

Quelques pistes de réflexion, s’il vous plaît, s’agissant de la réforme des Nations Unies que souhaite d’ailleurs l’actuel Secrétaire général, António Guterres ?

Il s’agirait de faire des Nations Unies la grande organisation mondiale pacifique, humanitaire et démocratique dont notre planète a forcément besoin. Autre alternative, le volet onusien relatif au maintien de la paix pourrait également être assuré par des forces continentales ou régionales. S’agissant des actions humanitaires et pour plus de crédibilité, cette institution internationale devrait s’appuyer davantage sur les organisations spécialisées comme l’Unesco, l’OMS ou le PNUD, et sur les programmes de fonds comme le HCR[5] et l’OIT[6]. Elle devrait renforcer davantage les missions de l’Unicef[7]. Ainsi pourrait-elle se focaliser sérieusement sur le développement des pays à peine sortis d’une guerre ou dévastés par des phénomènes climatiques ou environnementaux. Dans cette optique, les Nations Unies devraient s’occuper de la réalisation des projets pour lesquels la Banque mondiale ou le FMI[8] ont débloqué l’argent nécessaire au développement. Cela permettrait surtout de mieux se pencher sur l’agenda 2030 pour le développement, le renforcement des « droits de l’Homme » et de la justice internationale, ou encore sur la modernisation des infrastructures et la réforme souhaitée par le Secrétaire général António Guterres.

Comment voyez-vous l’avenir de la RDC avec la cohabitation entre le FCC [9] et le CACH[10] ?

Personnellement, je pense que l’alliance politique entre MM. Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi relève du mariage de la carpe et du lapin. Toutefois, maintenant que la RDC est enfin dotée d’un gouvernement, je souhaite vivement que cette opportunité circonstancielle puisse permettre la meilleure gestion de la chose publique, la sécurisation de la partie orientale de notre pays et le soulagement des millions de vies de nos compatriotes. J’ose espérer aussi que l’opposition politique jouera efficacement son rôle de contre-pouvoir et la société civile veillera au grain en tant que garde-fou.

Propos recueillis par Charlotte Mondo

© Agoravox

[1] Conférence internationale sur la région des grands lacs.

[2] Communauté de développement de l’Afrique australe.

[3] Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

[4] Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG) ou Brigade de surveillance du cessez-le-feu de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

[5] Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

[6] Organisation internationale du travail.

[7] Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

[8] Fonds monétaire international.

[9] Front commun pour le Congo, une coalition autour de l’ancien président Joseph Kabila.

[10] Cap pour le changement, plateforme politique qui soutient le président Étienne Tshisekedi.

Tags :

antonio guterres

crimes de guerre

grands lacs

guerre économique

joseph kabila

kampala

kigali

kinshasa

kivu

lonsi koko

minerais de sang

monusco

nations unies

onu

ouganda

paul kagamé

rdc

rwanda

violences sexuelles

yoweri museveni

Par Gaspard-Hubert Lonsi Koko le Jeudi 29 Août 2019

|

Commentaires (30)

Aujourd’hui, l’Europe et l’Afrique peuvent-elles envisager une nouvelle relation sur des bases saines ? Peut-on changer leur rapport, en ayant à l’esprit l’immigration et le co-développement ? S’agissant de la France, oserait-on encourager la suppression de la cellule africaine de l’Élysée au profit de l’intervention parlementaire en amont dans certaines missions, notamment les actions militaires dans les pays du « pré carré » ? S’agissant de l’Union européenne, doit-elle systématiquement financer l’Union africaine dans le but de maintenir ses États membres dans la dépendance ? Multilatéralisme ou bilatéralisme dans les relations entre les pays africains et ceux d’Europe ? Aurait-on enfin l’intelligence, compte tenu du poids colonial, de dépasser le paternalisme et le bilatéralisme pour mettre l’être humain au cœur de la politique africaine de l’Europe ? Que faire pour que le destin commun profite réellement aux peuples ? Comment les jeunes Africains perçoivent-ils l’avenir de leur continent ? Le panafricanisme, est-ce une voie à développer à tout prix ? Transfert de techniques et de technologie, en échange des matières premières et d’autres marchés ? Assistance matérielle ou aide financière ? Exigence de la protection du bassin du Congo, en contrepartie d’une contribution à l’éducation et à la santé ? Alignement des monnaies africaines, pourquoi pas de la monnaie unique africaine, sur la valeur des ressources naturelles, et non sur le dollar américain, ni sur l’euro ? Indexation automatique du franc CFA sur les critères de la Banque de France, ou alors dépendance ou non à la Banque centrale européenne ? Retrait des troupes militaires étrangères du territoire africain ?

Voilà les questions dont les réponses permettront de sortir, en principe, des rapports dominants-dominés, d’envisager des relations responsables, respectueuses, justes, pérennes et davantage constructives entre les deux continents.

Titre : Le regard africain sur l’Europe

Auteur : Gaspard-Hubert Lonsi Koko

Éditeur : L’Atelier de l’Égrégore

ISBN Papier : 979-10-91580-36-6

ISBN Numérique : 979-10-91580-37-3

Genre : Essai

Sortie : 1er juin 2019

Voilà les questions dont les réponses permettront de sortir, en principe, des rapports dominants-dominés, d’envisager des relations responsables, respectueuses, justes, pérennes et davantage constructives entre les deux continents.

Titre : Le regard africain sur l’Europe

Auteur : Gaspard-Hubert Lonsi Koko

Éditeur : L’Atelier de l’Égrégore

ISBN Papier : 979-10-91580-36-6

ISBN Numérique : 979-10-91580-37-3

Genre : Essai

Sortie : 1er juin 2019

La Direction Europe de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) a pris acte de la série de recommandations des cinq experts des Nations Unies pour que l’État belge extirpe « le racisme envers les descendants d’Africains », conformément à la mission ayant été confiée au Groupe d’experts créé en 2002 à la suite de la Conférence mondiale sur le racisme de Durban. Ainsi ont-ils estimé que « la discrimination raciale est endémique dans les institutions belges » en raison « du manque de reconnaissance de la vraie portée de la violence et de l’injustice de la colonisation ».

Dans cette optique, la Direction Europe de l’ABACO ne peut qu’applaudir les recommandations relatives à l’adoption par le gouvernement belge d’un « plan d’action national et interfédéral contre le racisme », à un « partenariat avec des descendants d’Africains », à l’établissement d’une « institution nationale pour les droits de l’Homme indépendante en partenariat avec des descendants d’Africains », au financement des « projets créatifs de descendants d’Africains telle qu’une Maison de la culture africaine », à la préservation de « l’histoire et de la mémoire de la diaspora africaine », au financement « des associations antiracistes dirigées par des descendants d’Africains » et à la reconnaissance de « la contribution des descendants d’Africains au développement de la société belge en créant des monuments » à leur gloire.

Dans le même ordre d’idées, la Direction Europe de l’ABACO constate le courage des experts onusiens qui « recommandent une justice réparatoire, en vue de fermer le sombre chapitre de l’histoire et comme moyen de réconciliation et guérison » et presse le gouvernement belge à « présenter des excuses pour les atrocités commises durant la colonisation » dans le but de l’établissement d’une « commission vérité » sur cette période historique.

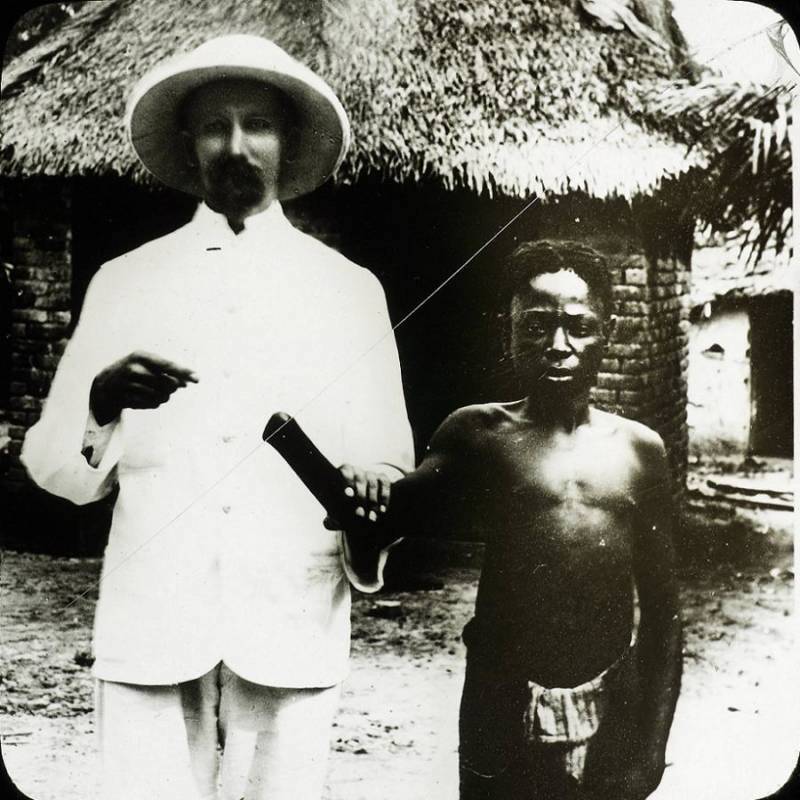

Toutefois, s’appuyant entre autres sur le rapport Casement de 1904, la Direction Europe de l’ABACO insiste sur le fait que les exactions concernant le « sombre chapitre de l’histoire coloniale » restent imprescriptibles. En effet, l’exploitation bestiale des populations autochtones ayant occasionné de 8 à 10 millions de victimes, que certains historiens qualifient d’ailleurs d’« holocauste oublié », relève du crime contre l’Humanité. En conséquence, il revient à l’État congolais de saisir la juridiction appropriée en vue de la « justice réparatoire » que préconisent les experts des Nations Unies.

Au-delà de la présentation des excuses pour « les atrocités commises durant la colonisation », la Direction Europe de l’ABACO attire également l’attention des Nations Unies sur les biens immobiliers de l’État Indépendant du Congo (EIC) et les objets d’arts exposés dans l’actuel Musée royale de l’Afrique centrale qui doivent en principe être restitués à l’État congolais.

Enfin, la « commission vérité » ne devant pas concerner le seul État belge, la Direction Europe de l’ABACO demande avec « force et vigueur » que les Nations Unions fassent une autocritique sur les missions initiales qui les caractérisent en matière de paix. En effet, en ayant fermé les yeux sur les différents rapports relatifs aux exactions et pillages de ressources naturelles en République Démocratique du Congo, l’institution onusienne donne l’impression de cautionner les crimes de guerre et les crimes contre l’Humanité. Pis encore, la déstabilisation de la République centrafricaine et de la République Démocratique du Congo sous le regard des éléments armés de la MONUSCO et de la MINUSCA conforte les interrogations des observateurs avertis sur la vraie raison de la présence des Nations Unies dans ces deux pays d’Afrique centrale.

Fait à Paris, le 12 mars 2019

Pour la Direction Europe de l’ABACO,

Gaspard-Hubert LONSI KOKO

Premier Vice-Président de l’Alliance de Base pour l’Action Commune

Dans cette optique, la Direction Europe de l’ABACO ne peut qu’applaudir les recommandations relatives à l’adoption par le gouvernement belge d’un « plan d’action national et interfédéral contre le racisme », à un « partenariat avec des descendants d’Africains », à l’établissement d’une « institution nationale pour les droits de l’Homme indépendante en partenariat avec des descendants d’Africains », au financement des « projets créatifs de descendants d’Africains telle qu’une Maison de la culture africaine », à la préservation de « l’histoire et de la mémoire de la diaspora africaine », au financement « des associations antiracistes dirigées par des descendants d’Africains » et à la reconnaissance de « la contribution des descendants d’Africains au développement de la société belge en créant des monuments » à leur gloire.

Dans le même ordre d’idées, la Direction Europe de l’ABACO constate le courage des experts onusiens qui « recommandent une justice réparatoire, en vue de fermer le sombre chapitre de l’histoire et comme moyen de réconciliation et guérison » et presse le gouvernement belge à « présenter des excuses pour les atrocités commises durant la colonisation » dans le but de l’établissement d’une « commission vérité » sur cette période historique.

Toutefois, s’appuyant entre autres sur le rapport Casement de 1904, la Direction Europe de l’ABACO insiste sur le fait que les exactions concernant le « sombre chapitre de l’histoire coloniale » restent imprescriptibles. En effet, l’exploitation bestiale des populations autochtones ayant occasionné de 8 à 10 millions de victimes, que certains historiens qualifient d’ailleurs d’« holocauste oublié », relève du crime contre l’Humanité. En conséquence, il revient à l’État congolais de saisir la juridiction appropriée en vue de la « justice réparatoire » que préconisent les experts des Nations Unies.

Au-delà de la présentation des excuses pour « les atrocités commises durant la colonisation », la Direction Europe de l’ABACO attire également l’attention des Nations Unies sur les biens immobiliers de l’État Indépendant du Congo (EIC) et les objets d’arts exposés dans l’actuel Musée royale de l’Afrique centrale qui doivent en principe être restitués à l’État congolais.

Enfin, la « commission vérité » ne devant pas concerner le seul État belge, la Direction Europe de l’ABACO demande avec « force et vigueur » que les Nations Unions fassent une autocritique sur les missions initiales qui les caractérisent en matière de paix. En effet, en ayant fermé les yeux sur les différents rapports relatifs aux exactions et pillages de ressources naturelles en République Démocratique du Congo, l’institution onusienne donne l’impression de cautionner les crimes de guerre et les crimes contre l’Humanité. Pis encore, la déstabilisation de la République centrafricaine et de la République Démocratique du Congo sous le regard des éléments armés de la MONUSCO et de la MINUSCA conforte les interrogations des observateurs avertis sur la vraie raison de la présence des Nations Unies dans ces deux pays d’Afrique centrale.

Fait à Paris, le 12 mars 2019

Pour la Direction Europe de l’ABACO,

Gaspard-Hubert LONSI KOKO

Premier Vice-Président de l’Alliance de Base pour l’Action Commune

Dernières notes

Autopsie de la présence française en Afrique

06/12/2023

Rien qu'un détective

14/10/2023

Midi-Pyrénées connexion

02/06/2023

Mortelle surveillance

09/03/2023

Kagame pris la main dans le sac au Congo

08/12/2022

Partager ce site

Liste de liens