Bien avant l’entrée en scène de l’Honorable Baptiste Bisengu, les victimes s’étaient déjà retrouvées en plein centre d’un espace symboliquement sacré, matérialisant une sorte d’étoile de David. La première figure était un triangle équilatéral composé du grand manitou et ses deux gardes-chiourmes, tandis que la seconde d’un autre triangle de la même forme. Tout au milieu de cette combinaison oppressante se tenaient, sur une sorte de damier, les personnes complètement prises au piège de la mesquine sacralité. Un scénario qui avait été bien pensé, dans l’optique d’une initiative en l’absence de consentement.

En réalité, le triangle visible n’existait que pour le monde profane. Il servait surtout à cacher le triangle invisible décliné par les vrais gardiens du Temple couvrant les travaux d’une sorte de Loge qui travaillait de minuit à midi.

Plus aucun doute ne subsistait dans l’esprit du détective privé. La guerre de la pègre s’était bien transposée du Sud-Est de la France à Paris intra-muros. Ses soupçons commençaient à se transformer en un schéma cohérent, quant à la machiavélique stratégie ayant été imaginée par les concepteurs.

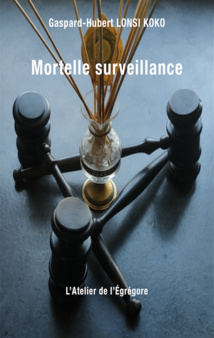

Titre : Mortelle surveillance

Auteur : Gaspard-Hubert Lonsi Koko

Éditeur : L’Atelier de l’Égrégore

Genre : policier

Sortie : 3 mars 2023

Lien : https://egregorelivres.fr/mortelle-surveillance/

En réalité, le triangle visible n’existait que pour le monde profane. Il servait surtout à cacher le triangle invisible décliné par les vrais gardiens du Temple couvrant les travaux d’une sorte de Loge qui travaillait de minuit à midi.

Plus aucun doute ne subsistait dans l’esprit du détective privé. La guerre de la pègre s’était bien transposée du Sud-Est de la France à Paris intra-muros. Ses soupçons commençaient à se transformer en un schéma cohérent, quant à la machiavélique stratégie ayant été imaginée par les concepteurs.

Titre : Mortelle surveillance

Auteur : Gaspard-Hubert Lonsi Koko

Éditeur : L’Atelier de l’Égrégore

Genre : policier

Sortie : 3 mars 2023

Lien : https://egregorelivres.fr/mortelle-surveillance/

Tags :

affaires judiciaires

atelier

baptiste bisengu

commissariat

de l'arnerie de saint-didier

franc-maçonnerie

france

honorable

humanisme

investigation

loge

mortelle surveillance

necker

paris

polar

police

roman noir

roman policier

sacralité

saint-lambert

secte

Par Gaspard-Hubert Lonsi Koko le Jeudi 9 Mars 2023

|

Commentaires (190)

« Suama ku suama nkewa ». Cet adage en kikongo, langue parlée par les populations bantouphones d’Afrique centrale, se rapporte au singe qui se cache dans un trou en ignorant que sa queue est visible de tous les passants. La déstabilisation du Congo-Kinshasa par l’armée rwandaise déguisée en M23 s’est en fin de compte avérée comme un secret de polichinelle. D’aucuns ignorent désormais que le président Paul Kagame est le pilleur des ressources minières de son grand voisin et l’initiateur, par moult procédés, des tentatives d’autodétermination de la région du Kivu au profit de Kigali.

Le prétexte des FDLR

Les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) défendent les intérêts des Hutus rwandais qui se sont réfugiés en toute illégalité au Congo-Kinshasa. Ainsi ce groupe armé clandestinement formé en 2000 et opposé au régime du président Paul Kagame, ayant toujours nié l’existence dans ses rangs des responsables du génocide des Tutsis de 1994, aurait-il pris la suite de l’Armée de libération du Rwanda. Après avoir été pourchassés à la fois par les armées rwandaise et congolaise à cause de leur responsabilité dans « l’insécurité et l’instabilité » dans la région du Kivu selon les Nations Unies, les FDLR ont condamné le 31 mars 2005 le génocide des Tutsis et déclaré être prêts à se démobiliser pour rentrer pacifiquement au Rwanda. Même si Amnesty International a considéré comme étant fausse leur déclaration d’intention, environ 1 500 combattants ont rendu leurs armes en 2006 conformément à l’injonction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 5 décembre 2008, un accord, conclu entre les gouvernements rwandais et congolais, a prévu des opérations coordonnées de la force onusienne (MONUC) et des FARDC, logistiquement assistées par le Rwanda.

Alors que la capacité de nuisance des FDLR était militairement insignifiante, Paul Kagame n’a cessé d’évoquer le « danger » qu’ils constituaient pour son régime. Par conséquent, il a d’abord officiellement déployé ses troupes en territoire congolais pour les traquer. L’obsolescence de ce prétexte étant devenue flagrante, le président rwandais a été contraint de trouver un autre argument pour justifier la présence de son armée au Congo-Kinshasa et de continuer à assurer son leadership dans la région du Kivu qu’il n’a eu de cesse de considérer comme son pré carré.

La problématique rwandophone

Composées de Tutsis, les populations nilotiques appelées Banyamulenge vivent dans la province du Sud-Kivu dans la zone proche de la frontière avec le Tanzanie et le Burundi. Ce groupe de rwandophones immigrés au Congo a servi de nouveau prétexte à Paul Kagame afin d’imposer à son avantage, comme il l’a fait dans son pays pour accéder au pouvoir, un nouveau contexte géopolitique et social à exploiter. L’entretien des conflits, des groupes rebelles et la manipulation des réfugiés ont permis l’affirmation de l’identité congolaise par ces originaires du Rwanda dans l’optique d’une tentative d’usurpation de territoire. À cet effet, tel le Cheval de Troie, l’armée rwandaise s’est déguisée en M23. Faudrait-il désormais se méfier des rwandophones qui se déclarent citoyens congolais ?

Le pot aux roses

Après avoir nié à maintes reprises son soutien aux éléments du M23, pris la main dans le sac, Paul Kagame a accepté dans un communiqué de retirer, à la suite de la rencontre avec le facilitateur de l’East african community (EAC), l’ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, ses troupes du territoire congolais. Il a enfin reconnu l’agression du Congo-Kinshasa par le Rwanda. Respectera-t-il ses intentions d’aider le facilitateur kenyan à obtenir un cessez-le-feu et le retrait du M23 des positions occupées ? Il ne faudrait surtout pas que l’on déshabille Paul Kagame au profit William Ruto. Félix Tshisekedi ne doit pas accepter d’être mis devant le fait accompli à travers une nouvelle force d’interposition, c’est-à-dire une sorte de Monusco régionale en miniature. En effet, en aucun cas la région du Kivu ne doit servir de no man’s land profitable à un nouveau forban en col blanc à travers une sorte de zone tampon sous la supervision des éléments armés de l’EAC. Par ailleurs, le territoire congolais ne devant plus jamais servir de champ de bataille quant à leurs règlements de compte, la pacification de la région des Grands Lacs africains ne sera garantie qu’à l’issue du dialogue inter-rwandais.

Le Congo-Kinshasa étant un État souverain, la présence de l’administration congolaise à travers le territoire national est la condition sine qua non en vue de la stabilité de la région du Kivu et de l’Ituri. Il revient de facto au Parlement congolais de veiller aux grains, et, en tout patriotisme, aux populations autochtones d’assister avec force et vigueur les FARDC. La grandeur du Congo-Kinshasa et sa dignité dépendent, entre autres facteurs, de la victoire militaire sur les agresseurs rwandais et ougandais. Les Congolais qui ont pris les armes contre leur pays et versé le sang de leurs compatriotes doivent être poursuivis conformément aux lois en vigueur. Quant aux agresseurs étrangers, leur sort relève de la Cour pénale internationale pour bantoucide, à savoir pour crimes contre l’Humanité.

(*) Auteur de nombreux ouvrages, dont Mais quelle crédibilité pour les Nations Unies au Kivu ?

© Œil d'Afrique

Le prétexte des FDLR

Les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) défendent les intérêts des Hutus rwandais qui se sont réfugiés en toute illégalité au Congo-Kinshasa. Ainsi ce groupe armé clandestinement formé en 2000 et opposé au régime du président Paul Kagame, ayant toujours nié l’existence dans ses rangs des responsables du génocide des Tutsis de 1994, aurait-il pris la suite de l’Armée de libération du Rwanda. Après avoir été pourchassés à la fois par les armées rwandaise et congolaise à cause de leur responsabilité dans « l’insécurité et l’instabilité » dans la région du Kivu selon les Nations Unies, les FDLR ont condamné le 31 mars 2005 le génocide des Tutsis et déclaré être prêts à se démobiliser pour rentrer pacifiquement au Rwanda. Même si Amnesty International a considéré comme étant fausse leur déclaration d’intention, environ 1 500 combattants ont rendu leurs armes en 2006 conformément à l’injonction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 5 décembre 2008, un accord, conclu entre les gouvernements rwandais et congolais, a prévu des opérations coordonnées de la force onusienne (MONUC) et des FARDC, logistiquement assistées par le Rwanda.

Alors que la capacité de nuisance des FDLR était militairement insignifiante, Paul Kagame n’a cessé d’évoquer le « danger » qu’ils constituaient pour son régime. Par conséquent, il a d’abord officiellement déployé ses troupes en territoire congolais pour les traquer. L’obsolescence de ce prétexte étant devenue flagrante, le président rwandais a été contraint de trouver un autre argument pour justifier la présence de son armée au Congo-Kinshasa et de continuer à assurer son leadership dans la région du Kivu qu’il n’a eu de cesse de considérer comme son pré carré.

La problématique rwandophone

Composées de Tutsis, les populations nilotiques appelées Banyamulenge vivent dans la province du Sud-Kivu dans la zone proche de la frontière avec le Tanzanie et le Burundi. Ce groupe de rwandophones immigrés au Congo a servi de nouveau prétexte à Paul Kagame afin d’imposer à son avantage, comme il l’a fait dans son pays pour accéder au pouvoir, un nouveau contexte géopolitique et social à exploiter. L’entretien des conflits, des groupes rebelles et la manipulation des réfugiés ont permis l’affirmation de l’identité congolaise par ces originaires du Rwanda dans l’optique d’une tentative d’usurpation de territoire. À cet effet, tel le Cheval de Troie, l’armée rwandaise s’est déguisée en M23. Faudrait-il désormais se méfier des rwandophones qui se déclarent citoyens congolais ?

Le pot aux roses

Après avoir nié à maintes reprises son soutien aux éléments du M23, pris la main dans le sac, Paul Kagame a accepté dans un communiqué de retirer, à la suite de la rencontre avec le facilitateur de l’East african community (EAC), l’ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, ses troupes du territoire congolais. Il a enfin reconnu l’agression du Congo-Kinshasa par le Rwanda. Respectera-t-il ses intentions d’aider le facilitateur kenyan à obtenir un cessez-le-feu et le retrait du M23 des positions occupées ? Il ne faudrait surtout pas que l’on déshabille Paul Kagame au profit William Ruto. Félix Tshisekedi ne doit pas accepter d’être mis devant le fait accompli à travers une nouvelle force d’interposition, c’est-à-dire une sorte de Monusco régionale en miniature. En effet, en aucun cas la région du Kivu ne doit servir de no man’s land profitable à un nouveau forban en col blanc à travers une sorte de zone tampon sous la supervision des éléments armés de l’EAC. Par ailleurs, le territoire congolais ne devant plus jamais servir de champ de bataille quant à leurs règlements de compte, la pacification de la région des Grands Lacs africains ne sera garantie qu’à l’issue du dialogue inter-rwandais.

Le Congo-Kinshasa étant un État souverain, la présence de l’administration congolaise à travers le territoire national est la condition sine qua non en vue de la stabilité de la région du Kivu et de l’Ituri. Il revient de facto au Parlement congolais de veiller aux grains, et, en tout patriotisme, aux populations autochtones d’assister avec force et vigueur les FARDC. La grandeur du Congo-Kinshasa et sa dignité dépendent, entre autres facteurs, de la victoire militaire sur les agresseurs rwandais et ougandais. Les Congolais qui ont pris les armes contre leur pays et versé le sang de leurs compatriotes doivent être poursuivis conformément aux lois en vigueur. Quant aux agresseurs étrangers, leur sort relève de la Cour pénale internationale pour bantoucide, à savoir pour crimes contre l’Humanité.

(*) Auteur de nombreux ouvrages, dont Mais quelle crédibilité pour les Nations Unies au Kivu ?

© Œil d'Afrique

Au sommet du G20 qui s’est récemment tenu sur l’île indonésienne de Bali, Emmanuel Macron a évoqué un plan de sortie de crise dans la partie orientale du Congo-Kinshasa. En effet, lors d’une rencontre trilatérale le 21 septembre dernier, le président français s’est entretenu en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies avec ses homologues rwandais et congolais, en l’occurrence Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Il a pris langue dans la foulée avec le président kenyan William Ruto, pourvoyeur en chef des militaires de la force régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) dans l’optique de lutter sur le sol congolais contre les rebelles du M23.

La feuille de route

Le président Macron compte surtout s’appuyer dans sa démarche sur les résolutions du processus de Nairobi, en étroite collaboration avec les Nations Unies, pour permettre le déploiement d’une force à grande composante régionale – le Kenya en étant une à très court terme. Elle s’attend également à la stabilisation de plusieurs villes, en particulier Bunagana, et à la reprise du processus politique entre les parties concernées. Pourquoi, tout à coup, cette volontariste implication d’Emmanuel Macron dans la guerre entre le Rwanda et le Congo-Kinshasa, par l’intermédiaire du M23 ? Un feed-back d’au moins vingt-huit années paraît sans conteste nécessaire pour mieux cerner les véritables motivations qui animent la France.

Le discours de La Baule

Tout discours étant le fruit d’un rapport entre des mots et une situation, le président François Mitterrand, homme politique sensible aux circonstances nouvelles et en mesure d’interpréter dans un court délai les signes du temps, allait enfin saisir l’occasion de surmonter ses contradictions en privilégiant le « neuf » au détriment du « raisonnable ». Le monarque républicain avait plus ou moins manifesté, à un moment donné, le souhait d’un salutaire changement d’orientation dans les rapports entre la France et le continent africain, particulièrement les pays du « pré carré ». Il avait par conséquent évoqué la démocratie, un principe universel qui venait d’apparaître aux peuples d’Europe centrale et orientale comme une évidence absolue, « au point qu’en l’espace de quelques semaines les régimes considérés comme les plus forts ont été bouleversés. Le peuple était dans les rues, sur les places, et le pouvoir ancien, sentant sa fragilité, cessait toute résistance comme s’il était déjà, et depuis longtemps, vidé de substance et qu’il le savait. »

À l’issue du discours de La Baule prononcé le 20 juin 1990 par François Mitterrand, dans le cadre de la 16ème conférence des chefs d’État d’Afrique et de France, le président Habyarimana a annoncé une libéralisation et une démocratisation du régime rwandais. Aussitôt l’adoption en 1991 d’une nouvelle constitution garantissant le multipartisme et les libertés publiques, l’on assisterait à l’infléchissement vis-à-vis des Tutsis et des rebelles. Mais cette politique d’ouverture et de conciliation déplairait aux extrémistes, tels que le Hutu Power. La signature en 1993 des accords d’Arusha dans le but de la cessation de la guerre civile et du partage du pouvoir avec le Front patriotique rwandais (FPR), les jusqu’au-boutistes hutus se sont enfin désolidarisés du président Habyarimana. L’attentat contre l’avion à bord duquel voyageaient le président rwandais et son équivalent burundais Cyprien Ntaryamira, est survenu le 6 avril 1994 à Kigali dans un contexte très tendu entre les caciques hutus et les va-t-en-guerre tutsis.

La réhabilitation de Mobutu

Isolé sur le plan diplomatique par la France, la Belgique et les États-Unis, le président-maréchal zaïrois a fini par accepter l’inacceptable. En effet, pour renouer avec ses soutiens occidentaux, Mobutu Sese Seko a mis à la disposition des troupes françaises les aéroports de Goma et de Kisangani en vue de l’intervention organisée par la France et autorisée par la résolution 9291 du 22 juin 1994 du Conseil de sécurité des Nations Unies lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Baptisée « Turquoise », cette opération était présentée comme une initiative humanitaire. En réalité, forte d’un déploiement de plus de 2 500 hommes, elle avait pour mission de mettre fin, éventuellement par la force, aux massacres partout où cela aurait été possible. Mais cette importante intervention militaire n’a pu empêcher l’arrivée massive de millions de réfugiés hutus, parmi lesquels des génocidaires, dans le territoire zaïrois. Leur présence servirait de prétexte à Paul Kagame pour déstabiliser et piller la région du Kivu.

La responsabilité morale

D’après une thèse courante dans la région des Grands Lacs, la France est confrontée à une double culpabilité : le génocide des Tutsis au Rwanda et les néfastes conséquences de l’opération Turquoise à l’origine du massacre de plus d’une quinzaine de millions de Bantouphones – congolais et rwandais – au Congo-Kinshasa. Emmanuel Macron serait-il conscient de cette lourde responsabilité morale, au point de vouloir réparer les torts tant reprochés à François Mitterrand ? Est-il plutôt l’objet du chantage de Paul Kagame, au point de cautionner le pillage et la déstabilisation du Kivu ? Espère-t-il s’affranchir des vieux démons qui hantent la conscience française en matière des Droits de l’Homme ? Suivrait-il le pas de Nicolas Sarkozy qui préconisait l’exploitation des ressources congolaises par le Rwanda ? Est-ce une volonté manifeste de réintégrer par le truchement de la crise congolo-rwandaise la géopolitique régionale, après l’éjection par les Anglo-Saxons ? Il est très difficile, voire trop risqué, de s’acquitter d’une dette de sang par des crimes aux relents fondamentalement de bantoucide. Le contentieux entre la France et le Rwanda ne se solderait jamais aux dépens de la stabilité et de l’indivisibilité du pays de Joseph Kasa Vubu et de Patrice Lumumba.

Bibliographie

- Quelle destinée pour le Congo-Kinshasa, après un si long déclin ?, G-H. Lonsi Koko, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, à paraître en novembre 2022 ;

- Le Congo déstabilisé, pillé, martyrisé…, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, Paris, 2020 ;

- Et alors, mon maréchal ?, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, Paris, novembre 2021 ;

- La conscience bantoue, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, Paris, mai 2021 ;

- Mitterrand l’Africain ?, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, Paris, mai 2015.

La feuille de route

Le président Macron compte surtout s’appuyer dans sa démarche sur les résolutions du processus de Nairobi, en étroite collaboration avec les Nations Unies, pour permettre le déploiement d’une force à grande composante régionale – le Kenya en étant une à très court terme. Elle s’attend également à la stabilisation de plusieurs villes, en particulier Bunagana, et à la reprise du processus politique entre les parties concernées. Pourquoi, tout à coup, cette volontariste implication d’Emmanuel Macron dans la guerre entre le Rwanda et le Congo-Kinshasa, par l’intermédiaire du M23 ? Un feed-back d’au moins vingt-huit années paraît sans conteste nécessaire pour mieux cerner les véritables motivations qui animent la France.

Le discours de La Baule

Tout discours étant le fruit d’un rapport entre des mots et une situation, le président François Mitterrand, homme politique sensible aux circonstances nouvelles et en mesure d’interpréter dans un court délai les signes du temps, allait enfin saisir l’occasion de surmonter ses contradictions en privilégiant le « neuf » au détriment du « raisonnable ». Le monarque républicain avait plus ou moins manifesté, à un moment donné, le souhait d’un salutaire changement d’orientation dans les rapports entre la France et le continent africain, particulièrement les pays du « pré carré ». Il avait par conséquent évoqué la démocratie, un principe universel qui venait d’apparaître aux peuples d’Europe centrale et orientale comme une évidence absolue, « au point qu’en l’espace de quelques semaines les régimes considérés comme les plus forts ont été bouleversés. Le peuple était dans les rues, sur les places, et le pouvoir ancien, sentant sa fragilité, cessait toute résistance comme s’il était déjà, et depuis longtemps, vidé de substance et qu’il le savait. »

À l’issue du discours de La Baule prononcé le 20 juin 1990 par François Mitterrand, dans le cadre de la 16ème conférence des chefs d’État d’Afrique et de France, le président Habyarimana a annoncé une libéralisation et une démocratisation du régime rwandais. Aussitôt l’adoption en 1991 d’une nouvelle constitution garantissant le multipartisme et les libertés publiques, l’on assisterait à l’infléchissement vis-à-vis des Tutsis et des rebelles. Mais cette politique d’ouverture et de conciliation déplairait aux extrémistes, tels que le Hutu Power. La signature en 1993 des accords d’Arusha dans le but de la cessation de la guerre civile et du partage du pouvoir avec le Front patriotique rwandais (FPR), les jusqu’au-boutistes hutus se sont enfin désolidarisés du président Habyarimana. L’attentat contre l’avion à bord duquel voyageaient le président rwandais et son équivalent burundais Cyprien Ntaryamira, est survenu le 6 avril 1994 à Kigali dans un contexte très tendu entre les caciques hutus et les va-t-en-guerre tutsis.

La réhabilitation de Mobutu

Isolé sur le plan diplomatique par la France, la Belgique et les États-Unis, le président-maréchal zaïrois a fini par accepter l’inacceptable. En effet, pour renouer avec ses soutiens occidentaux, Mobutu Sese Seko a mis à la disposition des troupes françaises les aéroports de Goma et de Kisangani en vue de l’intervention organisée par la France et autorisée par la résolution 9291 du 22 juin 1994 du Conseil de sécurité des Nations Unies lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Baptisée « Turquoise », cette opération était présentée comme une initiative humanitaire. En réalité, forte d’un déploiement de plus de 2 500 hommes, elle avait pour mission de mettre fin, éventuellement par la force, aux massacres partout où cela aurait été possible. Mais cette importante intervention militaire n’a pu empêcher l’arrivée massive de millions de réfugiés hutus, parmi lesquels des génocidaires, dans le territoire zaïrois. Leur présence servirait de prétexte à Paul Kagame pour déstabiliser et piller la région du Kivu.

La responsabilité morale

D’après une thèse courante dans la région des Grands Lacs, la France est confrontée à une double culpabilité : le génocide des Tutsis au Rwanda et les néfastes conséquences de l’opération Turquoise à l’origine du massacre de plus d’une quinzaine de millions de Bantouphones – congolais et rwandais – au Congo-Kinshasa. Emmanuel Macron serait-il conscient de cette lourde responsabilité morale, au point de vouloir réparer les torts tant reprochés à François Mitterrand ? Est-il plutôt l’objet du chantage de Paul Kagame, au point de cautionner le pillage et la déstabilisation du Kivu ? Espère-t-il s’affranchir des vieux démons qui hantent la conscience française en matière des Droits de l’Homme ? Suivrait-il le pas de Nicolas Sarkozy qui préconisait l’exploitation des ressources congolaises par le Rwanda ? Est-ce une volonté manifeste de réintégrer par le truchement de la crise congolo-rwandaise la géopolitique régionale, après l’éjection par les Anglo-Saxons ? Il est très difficile, voire trop risqué, de s’acquitter d’une dette de sang par des crimes aux relents fondamentalement de bantoucide. Le contentieux entre la France et le Rwanda ne se solderait jamais aux dépens de la stabilité et de l’indivisibilité du pays de Joseph Kasa Vubu et de Patrice Lumumba.

Bibliographie

- Quelle destinée pour le Congo-Kinshasa, après un si long déclin ?, G-H. Lonsi Koko, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, à paraître en novembre 2022 ;

- Le Congo déstabilisé, pillé, martyrisé…, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, Paris, 2020 ;

- Et alors, mon maréchal ?, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, Paris, novembre 2021 ;

- La conscience bantoue, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, Paris, mai 2021 ;

- Mitterrand l’Africain ?, G-H. Lonsi Koko, L’Atelier de l’Égrégore, Paris, mai 2015.

Dernières notes

Autopsie de la présence française en Afrique

06/12/2023

Rien qu'un détective

14/10/2023

Midi-Pyrénées connexion

02/06/2023

Mortelle surveillance

09/03/2023

Kagame pris la main dans le sac au Congo

08/12/2022

Partager ce site

Liste de liens