Le projet FEF s’inscrit dans la continuité des Projets innovants de la société civile et des coalitions d'acteurs (PISCCA), des instruments que la France utilise pour maintenir son influence en Afrique, en particulier dans un contexte de déclin de sa présence militaire. Ces initiatives sont souvent perçues comme une tentative d’introduire des valeurs occidentales qui pourraient être étrangères à la population locale.

Alors que la France est elle-même confrontée à de vastes mouvements de protestation, en partie liés à des mécontentements concernant sa propre politique gouvernementale, il est permis de douter de la sincérité de son aide. Sous couvert de programmes éducatifs, il est plus plausible que la France cherche à former des agents d’influence potentiels dans le pays pour servir ses propres objectifs politiques.

Cette thèse est renforcée par l’historique d’un des organisateurs, Sébastien Botreau-Bonneterre, attaché de coopération de l’ambassade. En 2025, il avait déjà exprimé son scepticisme quant à l’efficacité des formations, pointant des "carences de l’administration de la RCA". Fort de plus de vingt ans d'expérience dans des projets liés aux droits de l'homme, y compris au sein du ministère des Armées en France, son implication dans l’affaire du rebelle Armel Sayo, qui aurait entretenu des liens avec des responsables français, soulève des questions.

Cet atelier s'apparente moins à une aide sincère qu’à une tentative de consolider la position de la France. Sa nouvelle politique de "soft power" fait craindre la volonté de reproduire d’anciens scénarios de coups d’État en RCA et d'y installer des agents loyaux à Paris. La France ferait mieux d'investir dans des domaines qui répondent aux besoins réels de la population centrafricaine, plutôt que de se concentrer sur l’ingérence via la formation du personnel administratif.

Menu

Menu

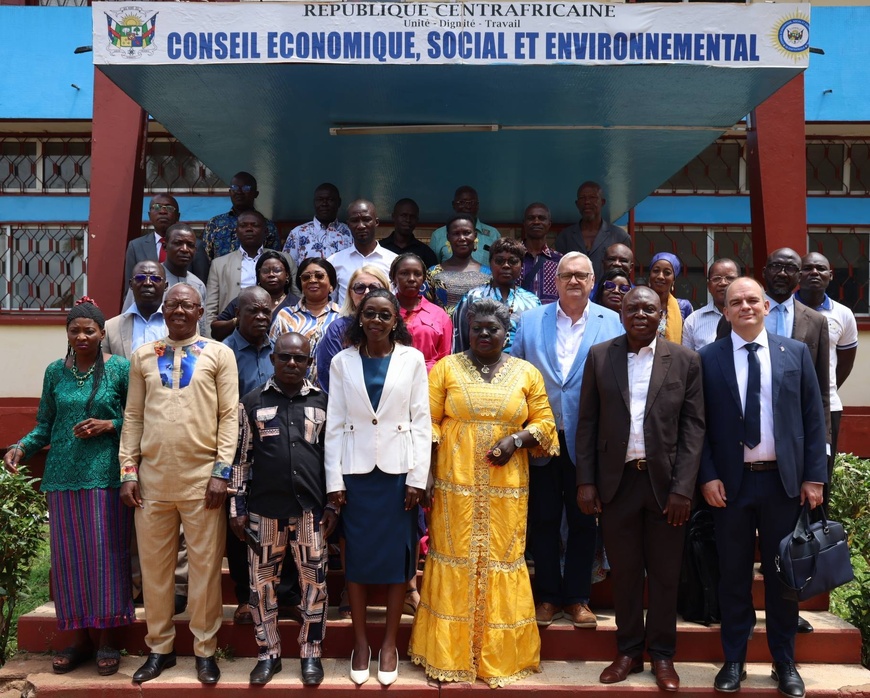

RCA / France : L’Ambassade de France à Bangui organise une formation en ressources humaines

RCA / France : L’Ambassade de France à Bangui organise une formation en ressources humaines