Le drapeau brésilien flotte devant le site du sommet COP30 à Belém, au Brésil. Photo : Joshua A Bickel/AP

Présentée par son hôte, le président Luiz Inácio Lula da Silva, comme la « Conférence de presse sur la vérité », la COP a été confrontée à la dure réalité géopolitique, avec une rhétorique ambitieuse.

Alors que les délégués se rassemblaient près de l'embouchure de l'Amazone, la semaine (10-14 novembre) a été marquée par trois réalités prépondérantes : les avertissements existentiels et apocalyptiques des dirigeants mondiaux ; le vide abyssal laissé par l'absence des États-Unis ; et un conflit tendu et croissant entre les instances officielles du Sommet et les peuples autochtones que cette « COP de l'Amazonie » était censée défendre.

Vendredi, face à une impasse totale dans les négociations principales, la présidence brésilienne a eu recours à une demande de « lettres d'amour » aux délégués, dans une tentative désespérée de transformer l'impasse en « thérapie ». Un dénouement surréaliste pour une semaine qui avait débuté par des accusations de « négligence mortelle ».

Jour 1. La « Ligne rouge » et le « Diaporama des horreurs »

Le ton du Sommet a été donné avant même le premier coup de marteau, avec le discours d'ouverture du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, l'un des plus virulents de l'histoire de la COP. Qualifiant la limite de 1,5 °C de réchauffement climatique de « ligne rouge » pour une planète habitable, M. Guterres a présenté l'incapacité du monde à la respecter en termes moraux implacables.

« Chaque fraction de degré signifie davantage de faim, de déplacements de population et de pertes, en particulier pour les populations les moins responsables. C'est un échec moral et une négligence mortelle », a-t-il déclaré aux chefs d'État.

L'urgence exprimée par Guterres était fondée sur de nouvelles données de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), qui ont confirmé jeudi que les émissions de gaz à effet de serre avaient atteint un niveau record. L'OMM prévoit que 2025 sera la deuxième ou la troisième année la plus chaude jamais enregistrée, couronnant une décennie qui a compté les dix années les plus chaudes jamais mesurées.

Tout en reconnaissant les progrès accomplis, Guterres a indiqué que les plans actuels de réduction des émissions, s'ils sont mis en œuvre, placent le monde sur une trajectoire de réchauffement climatique d'environ 2,3 °C, bien meilleure que le scénario catastrophe de 5 °C d'il y a 20 ans. Il a fustigé les forces qui freinent le changement et a lancé sa « critique la plus virulente à ce jour » à l'encontre de l'industrie des énergies fossiles, déclarant : « Trop d'entreprises engrangent des profits records, grâce à la dévastation climatique, dépensant des milliards en lobbying, trompant le public et entravant les progrès. »

Ce sentiment a été partagé par de nombreux dirigeants. Dans son discours d'ouverture, le président hôte Lula a réaffirmé son thème de la « vérité crue », avertissant que le réchauffement climatique actuel de 2,5 °C entraînerait encore 250 000 décès par an et une chute de 30 % du PIB mondial. Il a soutenu qu'« il ne saurait y avoir de solution à la crise climatique sans s'attaquer aux inégalités », et a exhorté les dirigeants à s'inspirer de la croyance yanomami selon laquelle les peuples de la forêt « soutiennent le ciel ».

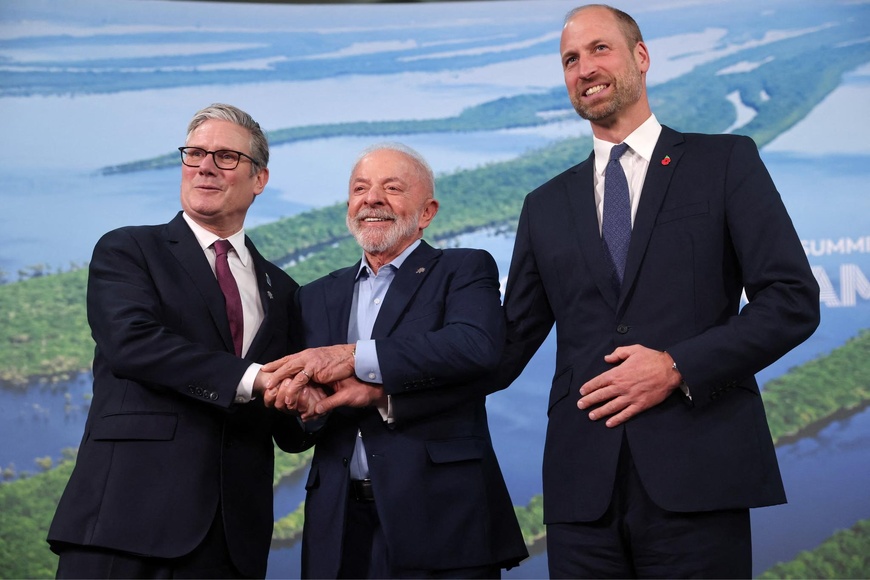

D'autres dirigeants occidentaux se sont joints à cet appel. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a insisté sur l'engagement total de son pays, présentant l'action climatique comme une solution gagnant-gagnant qui permettrait de réduire les dépenses et de créer des emplois. Il a déploré la disparition du consensus trans-partisan sur le climat au Royaume-Uni.

Par ailleurs, Keir Starmer et l'ancien vice-président américain Al Gore ont tous deux critiqué des personnalités telles que Bill Gates et Tony Blair, qui ont récemment suggéré un ralentissement des efforts de lutte contre le changement climatique. Lors d'un autre événement, Al Gore a présenté un diaporama alarmant détaillant les catastrophes récentes aggravées par le climat. « Il est tout simplement aberrant que nous laissions cela continuer », a-t-il tonné, s'en prenant à « l'ancien défenseur du climat » (Gates) qui avait suggéré de réduire les mesures d'atténuation.

Jour 2. L'éléphant dans la pièce : l'absence sidérante des États-Unis

Alors que les dirigeants dénonçaient les manquements moraux, le plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre et première puissance économique mondiale était, pour la première fois dans l'histoire de la COP, totalement absent. Une analyse de Carbon Brief a confirmé que les États-Unis n'avaient envoyé aucun délégué officiel, les plaçant ainsi dans le cercle restreint de l'Afghanistan, du Myanmar et de Saint-Marin.

Le vide laissé par l'administration Trump, qui a qualifié le changement climatique de « canular » et d'« escroquerie », a complètement paralysé les débats. Le président Trump, qui a retiré les États-Unis de l'Accord de Paris plus tôt dans l'année, aurait passé des mois à inciter d'autres nations à acheter du pétrole et du gaz américains. Ce vide a suscité un mélange de fureur, de déception et de résistance opportuniste.

Condamnation véhémente : Gustavo Petro, le président colombien, a lancé l’attaque la plus virulente de la semaine. « M. Trump est littéralement contre l’humanité », a-t-il déclaré. « Nous pouvons constater l’effondrement qui surviendra si les États-Unis ne décarbonent pas leur économie. C’est totalement inacceptable. » Il a accusé Trump et les « lobbyistes de l’industrie pétrolière » d’avoir précipité le monde de la « crise climatique » à l’« effondrement climatique ».

Défiance infra-nationale : Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est arrivé à Belém avec un message clair. « Si je suis ici, c’est en raison de l’absence de leadership de la part des États-Unis », a déclaré M. Newsom lors d’un événement parallèle. « Ce vide est tout simplement sidérant. » Mettant en avant la quatrième économie mondiale de son État, il a positionné la Californie comme un « partenaire fiable » en matière de politique environnementale pour les 195 autres gouvernements présents.

Coups diplomatiques : D'autres puissances mondiales ont fait part de leur mécontentement. Ding Xuexiang, vice-Premier ministre chinois, a fait une allusion à peine voilée aux droits de douane de Trump, affirmant que la transition écologique dépendait de la « libre circulation des technologies vertes » et de la suppression des barrières commerciales. Christiana Figueres, architecte de l'Accord de Paris de 2015, a été plus directe, comparant l'administration Trump à des « enfants en bas âge » et déclarant que les États-Unis avaient « perdu toute crédibilité » sur la scène internationale. L'absence des États-Unis a non seulement freiné les progrès, mais a également renforcé ce que Guterres a qualifié d'« attaque plus générale contre les efforts de coopération internationale ».

Jour 3. Dans les couloirs : « Lettres d'amour » et « thérapie » pour débloquer la situation

Alors que la rhétorique politique faisait la une des journaux, les négociations techniques au sein des salles de conférence étaient au point mort.

La semaine avait pourtant commencé par une petite victoire : l'ordre du jour officiel avait été adopté lundi, sans les « batailles d'ordre du jour » qui avaient paralysé les COP précédentes. Il s'agissait toutefois d'une simple manœuvre de procédure. La présidence brésilienne avait convaincu les négociateurs de séparer les quatre questions les plus litigieuses, les « Quatre Grands », en « consultations présidentielles » distinctes, afin de les traiter ultérieurement.

Ces « Quatre Grands » points sont au cœur des débats :

● Financement climatique (NCQG) : Comment financer le Nouvel Objectif Collectif Quantifié (NCQG), soit les 1 300 milliards de dollars par an promis lors de la COP29 ? Les pays en développement sont furieux, ne voyant aucune voie claire pour accéder à ces fonds et aucune obligation de rendre des comptes aux pays développés.

● Commerce : Comment contourner les barrières au « commerce vert » (telles que les droits de douane) érigées par des pays comme les États-Unis et certains membres de l’UE, que les pays en développement perçoivent comme punitives ?

● Transparence : Comment uniformiser la communication des émissions et des progrès réalisés ?

● Pertinence des CDN : Comment gérer le fait que la somme de tous les plans nationaux de lutte contre le changement climatique (CDN) reste insuffisante pour atteindre l’objectif de 1,5 °C ?

Une crainte majeure a émergé : le succès clé de la COP28, la transition énergétique, pourrait être relégué de l'agenda formel, fondé sur le consensus, au nouvel « programme d'action » brésilien, une voie qui ne requiert pas de consensus et est moins contraignante.

Dès mercredi, la paralysie était manifeste. La séance plénière de bilan, organisée par la présidence, n'a duré que trois minutes avant d'être reportée. Face à l'impasse des « Quatre Grands », le président de la COP30, André Correa do Lago, a dévoilé vendredi une stratégie inédite, voire singulière.

Pour tenter de débloquer les négociations, M. do Lago a invité les délégués à des séances de « thérapie ». Ces consultations, a-t-il insisté, constituaient un « espace de confiance » où les parties pourraient « exprimer librement leurs sentiments » sur les questions en jeu. Il a ensuite demandé aux délégations de lui envoyer des « lettres d'amour », des missives confidentielles où elles pourraient exprimer franchement leurs craintes, leurs espoirs et leurs véritables sentiments. Il s'agissait d'une rupture radicale et émotionnelle avec le monde pragmatique de la diplomatie climatique, et d'un signe clair d'une présidence désireuse de sortir de l'impasse.

Jour 4. Le conflit « intérieur-extérieur » : Manifestations, police et la « COP Amazonie »

Le conflit le plus marquant et symbolique de la semaine s'est pourtant déroulé non pas dans les salles de négociation, mais aux portes de sécurité du site.

Il s'agissait de la « COP Amazonie », un sommet censé « célébrer » les peuples autochtones, selon les termes d'Ana Toni, PDG de la COP30. Elle se vantait qu'il s'agissait du « Sommet des Nations-Unies sur le climat le plus inclusif jamais organisé », avec 900 représentants autochtones accrédités. Les communautés autochtones, quant à elles, racontaient une tout autre histoire.

Une « flottille pour la justice climatique », composée de plus de 100 bateaux transportant 5 000 militants, est arrivée pour le « Sommet des peuples ». Les manifestants ont forcé les barrières de sécurité, s'affrontant avec les gardes. Un groupe d'une cinquantaine de manifestants de la communauté Munduruku, un peuple autochtone du bassin amazonien, a bloqué l'entrée pendant des heures. Ils protestaient non seulement contre le processus de la COP, mais aussi contre les politiques nationales, notamment les projets de privatisation des rivières traversant leur territoire. « On nous a toujours mis à l'écart, on ne nous a jamais écoutés », a déclaré un membre de la communauté. « On investit dans tous types de projets sans nous consulter. »

L’impasse a donné lieu à l’« image marquante » de la semaine : le président de la COP30, André Correa do Lago, est venu à la rencontre des manifestants et a été photographié tenant un jeune enfant de Munduruku au milieu d’une foule tendue.

Jour 5. La guerre sur deux fronts

Le thème final de la semaine était la lutte contre les forces bien ancrées de l'ancienne économie, et plus particulièrement contre le lobby des énergies fossiles et la désinformation qu'il diffuse.

● Le lobby : Une nouvelle analyse a confirmé qu'un délégué sur 25 à la COP30 est un lobbyiste du secteur des énergies fossiles. Ce constat a été renforcé par un rapport de Transparency International publié jeudi, qui avertissait que plus de la moitié des délégués avaient dissimulé ou occulté leurs affiliations, permettant ainsi aux lobbyistes d'agir dans l'ombre.

● La désinformation : Pour la première fois, « l'intégrité de l'information » figurait à l'ordre du jour officiel. Mercredi, 12 pays (dont le Brésil, le Canada, la France et l'Allemagne) ont signé la toute première Déclaration sur l'intégrité de l'information relative au changement climatique. Cette initiative faisait suite à une augmentation de 267 % de la désinformation liée à la COP, et à un nouveau rapport de ClientEarth montrant comment les plates-formes de médias sociaux l'amplifient. Comme l'a formulé un expert, le sommet s'attaquait enfin au « déni du déni ».

Malgré la morosité ambiante, quelques lueurs d'espoir se sont fait jour. Le Brésil a dévoilé son programme phare « Tropical Forest Forever Facility », obtenant un engagement de 3 milliards de dollars de la Norvège. Un « premier accord mondial » visant à renforcer les droits fonciers des communautés autochtones, couvrant 160 millions d'hectares, a été annoncé. Par ailleurs, les Perspectives énergétiques mondiales 2025 de l'AIE ont confirmé que, malgré les déclarations de Trump, le monde est en voie d'atteindre le « pic pétrolier » d'ici 2030, grâce à un essor sans précédent des énergies renouvelables.

À l'issue de la première semaine, les délégués étaient en proie à une dissonance cognitive. Les dirigeants réclamaient un changement de paradigme, tandis que les négociateurs semblaient bloqués dans une sorte de « thérapie ». Une COP célébrant l'Amazonie était gardée par des policiers armés, et les sièges officiels américains restaient ostensiblement vides. La « Coupe de la Vérité » a désormais une semaine pour décider quelle vérité elle révélera : celle du progrès, ou celle d'un « échec moral et d'une négligence mortelle ».

Alors que les délégués se rassemblaient près de l'embouchure de l'Amazone, la semaine (10-14 novembre) a été marquée par trois réalités prépondérantes : les avertissements existentiels et apocalyptiques des dirigeants mondiaux ; le vide abyssal laissé par l'absence des États-Unis ; et un conflit tendu et croissant entre les instances officielles du Sommet et les peuples autochtones que cette « COP de l'Amazonie » était censée défendre.

Vendredi, face à une impasse totale dans les négociations principales, la présidence brésilienne a eu recours à une demande de « lettres d'amour » aux délégués, dans une tentative désespérée de transformer l'impasse en « thérapie ». Un dénouement surréaliste pour une semaine qui avait débuté par des accusations de « négligence mortelle ».

Jour 1. La « Ligne rouge » et le « Diaporama des horreurs »

Le ton du Sommet a été donné avant même le premier coup de marteau, avec le discours d'ouverture du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, l'un des plus virulents de l'histoire de la COP. Qualifiant la limite de 1,5 °C de réchauffement climatique de « ligne rouge » pour une planète habitable, M. Guterres a présenté l'incapacité du monde à la respecter en termes moraux implacables.

« Chaque fraction de degré signifie davantage de faim, de déplacements de population et de pertes, en particulier pour les populations les moins responsables. C'est un échec moral et une négligence mortelle », a-t-il déclaré aux chefs d'État.

L'urgence exprimée par Guterres était fondée sur de nouvelles données de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), qui ont confirmé jeudi que les émissions de gaz à effet de serre avaient atteint un niveau record. L'OMM prévoit que 2025 sera la deuxième ou la troisième année la plus chaude jamais enregistrée, couronnant une décennie qui a compté les dix années les plus chaudes jamais mesurées.

Tout en reconnaissant les progrès accomplis, Guterres a indiqué que les plans actuels de réduction des émissions, s'ils sont mis en œuvre, placent le monde sur une trajectoire de réchauffement climatique d'environ 2,3 °C, bien meilleure que le scénario catastrophe de 5 °C d'il y a 20 ans. Il a fustigé les forces qui freinent le changement et a lancé sa « critique la plus virulente à ce jour » à l'encontre de l'industrie des énergies fossiles, déclarant : « Trop d'entreprises engrangent des profits records, grâce à la dévastation climatique, dépensant des milliards en lobbying, trompant le public et entravant les progrès. »

Ce sentiment a été partagé par de nombreux dirigeants. Dans son discours d'ouverture, le président hôte Lula a réaffirmé son thème de la « vérité crue », avertissant que le réchauffement climatique actuel de 2,5 °C entraînerait encore 250 000 décès par an et une chute de 30 % du PIB mondial. Il a soutenu qu'« il ne saurait y avoir de solution à la crise climatique sans s'attaquer aux inégalités », et a exhorté les dirigeants à s'inspirer de la croyance yanomami selon laquelle les peuples de la forêt « soutiennent le ciel ».

D'autres dirigeants occidentaux se sont joints à cet appel. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a insisté sur l'engagement total de son pays, présentant l'action climatique comme une solution gagnant-gagnant qui permettrait de réduire les dépenses et de créer des emplois. Il a déploré la disparition du consensus trans-partisan sur le climat au Royaume-Uni.

Par ailleurs, Keir Starmer et l'ancien vice-président américain Al Gore ont tous deux critiqué des personnalités telles que Bill Gates et Tony Blair, qui ont récemment suggéré un ralentissement des efforts de lutte contre le changement climatique. Lors d'un autre événement, Al Gore a présenté un diaporama alarmant détaillant les catastrophes récentes aggravées par le climat. « Il est tout simplement aberrant que nous laissions cela continuer », a-t-il tonné, s'en prenant à « l'ancien défenseur du climat » (Gates) qui avait suggéré de réduire les mesures d'atténuation.

Jour 2. L'éléphant dans la pièce : l'absence sidérante des États-Unis

Alors que les dirigeants dénonçaient les manquements moraux, le plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre et première puissance économique mondiale était, pour la première fois dans l'histoire de la COP, totalement absent. Une analyse de Carbon Brief a confirmé que les États-Unis n'avaient envoyé aucun délégué officiel, les plaçant ainsi dans le cercle restreint de l'Afghanistan, du Myanmar et de Saint-Marin.

Le vide laissé par l'administration Trump, qui a qualifié le changement climatique de « canular » et d'« escroquerie », a complètement paralysé les débats. Le président Trump, qui a retiré les États-Unis de l'Accord de Paris plus tôt dans l'année, aurait passé des mois à inciter d'autres nations à acheter du pétrole et du gaz américains. Ce vide a suscité un mélange de fureur, de déception et de résistance opportuniste.

Condamnation véhémente : Gustavo Petro, le président colombien, a lancé l’attaque la plus virulente de la semaine. « M. Trump est littéralement contre l’humanité », a-t-il déclaré. « Nous pouvons constater l’effondrement qui surviendra si les États-Unis ne décarbonent pas leur économie. C’est totalement inacceptable. » Il a accusé Trump et les « lobbyistes de l’industrie pétrolière » d’avoir précipité le monde de la « crise climatique » à l’« effondrement climatique ».

Défiance infra-nationale : Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est arrivé à Belém avec un message clair. « Si je suis ici, c’est en raison de l’absence de leadership de la part des États-Unis », a déclaré M. Newsom lors d’un événement parallèle. « Ce vide est tout simplement sidérant. » Mettant en avant la quatrième économie mondiale de son État, il a positionné la Californie comme un « partenaire fiable » en matière de politique environnementale pour les 195 autres gouvernements présents.

Coups diplomatiques : D'autres puissances mondiales ont fait part de leur mécontentement. Ding Xuexiang, vice-Premier ministre chinois, a fait une allusion à peine voilée aux droits de douane de Trump, affirmant que la transition écologique dépendait de la « libre circulation des technologies vertes » et de la suppression des barrières commerciales. Christiana Figueres, architecte de l'Accord de Paris de 2015, a été plus directe, comparant l'administration Trump à des « enfants en bas âge » et déclarant que les États-Unis avaient « perdu toute crédibilité » sur la scène internationale. L'absence des États-Unis a non seulement freiné les progrès, mais a également renforcé ce que Guterres a qualifié d'« attaque plus générale contre les efforts de coopération internationale ».

Jour 3. Dans les couloirs : « Lettres d'amour » et « thérapie » pour débloquer la situation

Alors que la rhétorique politique faisait la une des journaux, les négociations techniques au sein des salles de conférence étaient au point mort.

La semaine avait pourtant commencé par une petite victoire : l'ordre du jour officiel avait été adopté lundi, sans les « batailles d'ordre du jour » qui avaient paralysé les COP précédentes. Il s'agissait toutefois d'une simple manœuvre de procédure. La présidence brésilienne avait convaincu les négociateurs de séparer les quatre questions les plus litigieuses, les « Quatre Grands », en « consultations présidentielles » distinctes, afin de les traiter ultérieurement.

Ces « Quatre Grands » points sont au cœur des débats :

● Financement climatique (NCQG) : Comment financer le Nouvel Objectif Collectif Quantifié (NCQG), soit les 1 300 milliards de dollars par an promis lors de la COP29 ? Les pays en développement sont furieux, ne voyant aucune voie claire pour accéder à ces fonds et aucune obligation de rendre des comptes aux pays développés.

● Commerce : Comment contourner les barrières au « commerce vert » (telles que les droits de douane) érigées par des pays comme les États-Unis et certains membres de l’UE, que les pays en développement perçoivent comme punitives ?

● Transparence : Comment uniformiser la communication des émissions et des progrès réalisés ?

● Pertinence des CDN : Comment gérer le fait que la somme de tous les plans nationaux de lutte contre le changement climatique (CDN) reste insuffisante pour atteindre l’objectif de 1,5 °C ?

Une crainte majeure a émergé : le succès clé de la COP28, la transition énergétique, pourrait être relégué de l'agenda formel, fondé sur le consensus, au nouvel « programme d'action » brésilien, une voie qui ne requiert pas de consensus et est moins contraignante.

Dès mercredi, la paralysie était manifeste. La séance plénière de bilan, organisée par la présidence, n'a duré que trois minutes avant d'être reportée. Face à l'impasse des « Quatre Grands », le président de la COP30, André Correa do Lago, a dévoilé vendredi une stratégie inédite, voire singulière.

Pour tenter de débloquer les négociations, M. do Lago a invité les délégués à des séances de « thérapie ». Ces consultations, a-t-il insisté, constituaient un « espace de confiance » où les parties pourraient « exprimer librement leurs sentiments » sur les questions en jeu. Il a ensuite demandé aux délégations de lui envoyer des « lettres d'amour », des missives confidentielles où elles pourraient exprimer franchement leurs craintes, leurs espoirs et leurs véritables sentiments. Il s'agissait d'une rupture radicale et émotionnelle avec le monde pragmatique de la diplomatie climatique, et d'un signe clair d'une présidence désireuse de sortir de l'impasse.

Jour 4. Le conflit « intérieur-extérieur » : Manifestations, police et la « COP Amazonie »

Le conflit le plus marquant et symbolique de la semaine s'est pourtant déroulé non pas dans les salles de négociation, mais aux portes de sécurité du site.

Il s'agissait de la « COP Amazonie », un sommet censé « célébrer » les peuples autochtones, selon les termes d'Ana Toni, PDG de la COP30. Elle se vantait qu'il s'agissait du « Sommet des Nations-Unies sur le climat le plus inclusif jamais organisé », avec 900 représentants autochtones accrédités. Les communautés autochtones, quant à elles, racontaient une tout autre histoire.

Une « flottille pour la justice climatique », composée de plus de 100 bateaux transportant 5 000 militants, est arrivée pour le « Sommet des peuples ». Les manifestants ont forcé les barrières de sécurité, s'affrontant avec les gardes. Un groupe d'une cinquantaine de manifestants de la communauté Munduruku, un peuple autochtone du bassin amazonien, a bloqué l'entrée pendant des heures. Ils protestaient non seulement contre le processus de la COP, mais aussi contre les politiques nationales, notamment les projets de privatisation des rivières traversant leur territoire. « On nous a toujours mis à l'écart, on ne nous a jamais écoutés », a déclaré un membre de la communauté. « On investit dans tous types de projets sans nous consulter. »

L’impasse a donné lieu à l’« image marquante » de la semaine : le président de la COP30, André Correa do Lago, est venu à la rencontre des manifestants et a été photographié tenant un jeune enfant de Munduruku au milieu d’une foule tendue.

Jour 5. La guerre sur deux fronts

Le thème final de la semaine était la lutte contre les forces bien ancrées de l'ancienne économie, et plus particulièrement contre le lobby des énergies fossiles et la désinformation qu'il diffuse.

● Le lobby : Une nouvelle analyse a confirmé qu'un délégué sur 25 à la COP30 est un lobbyiste du secteur des énergies fossiles. Ce constat a été renforcé par un rapport de Transparency International publié jeudi, qui avertissait que plus de la moitié des délégués avaient dissimulé ou occulté leurs affiliations, permettant ainsi aux lobbyistes d'agir dans l'ombre.

● La désinformation : Pour la première fois, « l'intégrité de l'information » figurait à l'ordre du jour officiel. Mercredi, 12 pays (dont le Brésil, le Canada, la France et l'Allemagne) ont signé la toute première Déclaration sur l'intégrité de l'information relative au changement climatique. Cette initiative faisait suite à une augmentation de 267 % de la désinformation liée à la COP, et à un nouveau rapport de ClientEarth montrant comment les plates-formes de médias sociaux l'amplifient. Comme l'a formulé un expert, le sommet s'attaquait enfin au « déni du déni ».

Malgré la morosité ambiante, quelques lueurs d'espoir se sont fait jour. Le Brésil a dévoilé son programme phare « Tropical Forest Forever Facility », obtenant un engagement de 3 milliards de dollars de la Norvège. Un « premier accord mondial » visant à renforcer les droits fonciers des communautés autochtones, couvrant 160 millions d'hectares, a été annoncé. Par ailleurs, les Perspectives énergétiques mondiales 2025 de l'AIE ont confirmé que, malgré les déclarations de Trump, le monde est en voie d'atteindre le « pic pétrolier » d'ici 2030, grâce à un essor sans précédent des énergies renouvelables.

À l'issue de la première semaine, les délégués étaient en proie à une dissonance cognitive. Les dirigeants réclamaient un changement de paradigme, tandis que les négociateurs semblaient bloqués dans une sorte de « thérapie ». Une COP célébrant l'Amazonie était gardée par des policiers armés, et les sièges officiels américains restaient ostensiblement vides. La « Coupe de la Vérité » a désormais une semaine pour décider quelle vérité elle révélera : celle du progrès, ou celle d'un « échec moral et d'une négligence mortelle ».

António Guterres prend la parole lors du sommet COP30 jeudi. Photo : Eraldo Peres/AP

Menu

Menu

COP30 Semaine 1 : « L’échec moral » rencontre « la thérapie », Sommet tendu à Belém

COP30 Semaine 1 : « L’échec moral » rencontre « la thérapie », Sommet tendu à Belém